« Free Radicals » Nam June Paik

De manière classique, malgré un traitement par instants coloré et agité en tous sens de l’image vidéo, le documentaire « Free Radicals » (« Radicaux libres« ) de Pip Chodorov est basé sur une esthétique et une dramaturgie du « found footage » (recyclage de pellicules impressionnées dans le but d’enregistrer un autre film). Il esquisse un portrait du travail de certaines figures historiques du cinéma expérimental, qui s’arrête ici aux années 1970, en laissant respirer dans le cadre des œuvres cultes de ce genre.

« Free Radicals »

Le New Yorkais Pip Chodorov a été innervé, depuis les terres de son enfance, par les images des films expérimentaux, par ce cinéma radical que son père Stephan Chodorov défendait dans un programme tv américain. Dans « Free Radicals« , film du réel datant de 2010, Pip Chodorov, réalisateur, musicien, galeriste, distributeur et avisé éditeur de films (son label est Re:Voir) invite ou convoque des amis cinéastes, dont beaucoup ont un passé de peintre et plasticien – Hans Richter, Peter Kubelka, Ken Jacobs, Robert Breer, Jonas Mekas, Maurice Lemaître, Stan Brackhage – à évoquer leur travail. Tout en dessinant le genre du journal intime avec notes et impressions personnelles, le réalisateur dessine à grands traits et de manière souvent superficielle, impressionniste et par instants non contextualisée un siècle d’histoire d’une « avant-garde », née de la catastrophe de la Grande Guerre de 14-18 comme le rappelle Robert Breer, tout en évoquant son rapport personnel à cet univers filmique expérimental ayant marqué sa vie.

Passéiste le cinéma expérimental avec son attachement à la pellicule à l’ère du tout digital ? Pip Chodorov explique la démarche : « Si on continue à utiliser des supports anciens ce n’est pas qu’on est contre ce qui est nouveau. On peut vouloir être libre de choisir. Le numérique est aussi un produit type du capitalisme. On équipe les salles en 2k et on sait déjà que ce 2k standard n’est pas la panacée. C’est mettre le doigt dans un engrenage qui va conduire à renouveler régulièrement un matériel très cher alors que les projections 35 mm demeurent très satisfaisantes. Continuer à utiliser la pellicule c’est peut-être aller contre le capitalisme et faire avec les moyens qu’on a. »

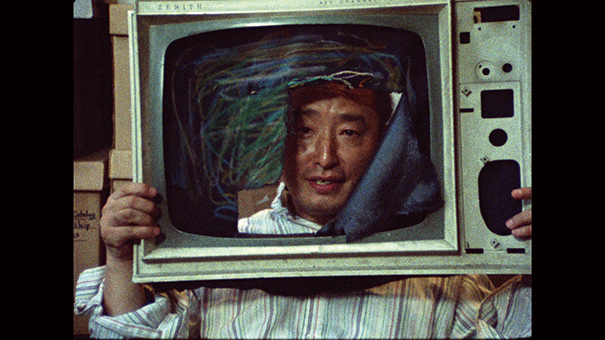

La réalisation raconte l’apparition difficile d’un bastion du cinéma de recherche formelle à New York voilà plus d’un demi-siècle. Ce cinéma expérimental oscille entre le film fait à la maison sur une table d’atelier, les marges du mainstream de l’industrie cinématographique et la Factory wahrolienne, avec l’ambition démesurée de questionner voire subvertir moins l’ordre sociétal que la diffusion et la production de films. Si cette pratique expérimentale n’a pas de prix, elle a un coût que vient rappeler celui qui fut le plus grand artiste contemporain sud-coréen, Nam June Paik. A travers un écran de TV décomposé et redessiné comme une installation plasticienne low-fi, il dit sa dette envers Mekas qui l’a tout simplement aidé financièrement alors qu’il était dans la précarité. Pour la majorité des artistes néanmoins, réaliser des films expérimentaux est sans doute peu onéreux en matériel. Mais ces productions ne rapportent souvent guère, du moins dans les premiers temps dans certains cas, à leur concepteur.

Pip Chodorov confie : « Je ne voulais pas trop m’aventurer sur des périodes trop récentes car il y a un choix énorme à faire parmi tous les réalisateurs en activité. Il n’y a pas une histoire mais plusieurs qui vont dans trop de directions. On peut très bien faire un film sur le found footage, un sur le cinéma gay et lesbien. Je n’ai pas très envie de faire plein de Free Radicals, mais il est vrai qu’il y a énormément de cinéastes que j’adore et qui devraient être montrés, être mieux connus, comme Martin Arnold, Matthias Müller, Leslie Thornton, Barbara Hammer, Vivian Ostrovsky, Frédérique Devaux, Cécile Fontaine et tant d’autres. »

Le documentaire est par ailleurs scandé d’interviews de grands maîtres de l’expérimental, de Stan Brakhage à Michael Snow en s’attardant sur Stan Vanderbeek. De 1955 à 1965, ce dernier réalise ses premiers films à partir de peintures et de collages d’images trouvées dans des magazines ou revues d’art. A cette époque, il n’hésite pas à mélanger ironiquement les membres des corps des personnages, parfois des hommes politiques (« Breathdeath« , 1964), ou à associer tableaux classiques et modernes. Dans certains de ses films, il utilise aussi la peinture à la brosse et la calligraphie dessinée (« Mankinda« , 1957). L’artiste collabore ensuite avec des danseurs tels que Merce Cunningham et Yvonne Rainer. Il crée des spectacles pour le Movie-Drome, un théâtre à coupole qu’il a fait construire pour y organiser des séances à multiples projecteurs. En 1966, il travaille avec Ken Knowlton aux Bell Telephone Laboratories. Il y réalise de nouveaux films d’animation avec un ordinateur et expérimente la technique de l’hologramme. Son influence est sensible notamment sur le cinéma de Terry Gilliam et des Monty Python dans leurs séquences en photographies animées et morcelées.

« Free Radicals » Jonas Mekas.

Faire art de tout

Le film s’ouvre sur des images vernaculaires de la famille Chodorov en nature, un dimanche ensoleillé. Elles sont marouflées, moirées, violacées, « bulbées », tant le toutou de la tribu arty Chodrov a uriné sur la bobine familiale, expérimentant malgré lui une sorte de « dripping » canin. Au hasard de cette émulsion chimique qui retrouve les pigments des peintres religieux médiévaux parfois mélangés à l’urine fait des séquences où le juvénile Pip fait ses premiers pas babolants devenus plans solarisés, « vultés » et tramés de reliefs. Loin d’une réinvention du cinéma et de son langage, le cinéaste y voit plutôt une pointe d’humour. On voit ensuite Pip Chodorov, en pied et blouse blanche, composant une figure à la d’Alice Cooper de l’underground filmique, dans une mise en scène nerveuse et heurtée au cœur d’un atelier-laboratoire-chambre noire d’un autre temps illustrant, à l’en croire la simplicité de reprendre des pellicules ou d’en utiliser les accidents.

« Free Radicals« , qui a donné son titre à ce documentaire est un film expérimental de quatre minutes très singulier griffé par Len Lye en 1958. Réalisée sans caméra, par grattage sur pellicule, ce court métrage montre à quel point le cinéaste fut aussi un sculpteur d’exception par es réalisations cinétiques obtenues notamment en convoquant ailleurs pinceaux, crayons ou instruments chirurgicaux, pour générer textures, « matièrage » et formes sur de la pellicule. Une pure merveille graphique visible sur YouTube. Il montre à quel point le cinéma d’animation, le fantastique, le clip, la publicité et certains artistes contemporain ont récupéré ce type de réalisation jusqu’à les réduire souvent à l’insignifiance. Soit un art cinétique obtenu en grattant sur une longue période de la pellicule. Au final des séries de traits sismographes, énergétiques, comme une pulsation continue blanche et argentée en métamorphose sur fond noir. Cet artiste néo-zélandais réalise aussi en 1936 l’étonnant Rainbow Dance. Il y utilise des images peintes à la main sur des pellicules Technicolor pour concevoir de vibrants tableaux qu’il définit comme « peinture animée. »

« L’art peut être n’importe quoi, c’est ce qui produit l’avant-garde », souligne Hans Richter. Mais cet art a partie liée ici avec l’aléatoire. Il est essentiellement dans le cinéma expérimental le fruit d’un travail acharné, au long cours mené en solitaire dans un quotidien démuni et une hostilité quasi généralisée. Issu des arts plastiques, ces auteurs entretenaient une physicalité de plasticien, sculpteur et bricoleur, bidouilleur et expérimentateur avec la pellicule 8 ou 16 mm. Ils la déformaient, coloriaient, trouaient, insufflant « une chance à la chance », selon le credo du dadaïsme, l’une de leur matrice. Il y ainsi Le premier film retrouvé du cinéma expérimental, « Rythmus 21 » dû à Hans Richter en 1921. Une réalisation cubiste avec « fuite de rectangles » en aspiration au sein du champ de profondeur. Il est inspiré du Dadaïsme où la notion de « chance » est centrale. On voit une interview de Hans Richter à l’âge de 85 ans qui explique qu’il faut dépasser la peinture, peindre « dessus », chercher le rythme.