Un soir de juin de l’année 2002, l’artiste Gianni Motti réalise l’impossible et organise un concert qui réunit punks romains et fidèles de la haute culture sur un lieu historique. L’œuvre présentée au Commun de Genève, dans le cadre du festival Electron, est un hommage posthume à Roberto Perciballi, fondateur et chanteur du groupe Bloody Riot.

Roberto Perciballi du haut de la colline du Pincio, au coeur de la capitale. Les artistes radicaux ont souvent des positions extrêmes, il jouent avec les limites et décuplent la charge polémique de l’art et son impact dans la société et ses zones de pouvoir.

Il est 4h30, ce 26 février 2002, quand une bombe explose contre un mur de la Via Palermo, sur la colline du Viminal à Rome. Le lieu hautement symbolique abrite le Ministère de l’Intérieur du gouvernement italien et la nouvelle se répand très rapidement dans un pays durablement marqué par le terrorisme des années de plomb, cette époque entre la fin des années 1960 et le début des années 1980, où le pays connut une vague de violence sans précédent. Cette nuit, la ville de Rome est sous le choc et redoute un nouveau cycle dramatique. L’attaque sera par la suite attribuée aux derniers éléments encore actifs de la mouvance anarcho-insurrectionniste.

Gianni Motti et Roberto Perciballi, le chanteur de l’ancien groupe punk romain Bloody Riot, un rebelle anarchiste et romantique, viennent de passer la nuit à discuter d’une éventuelle collaboration à une exposition quand ils apprennent la nouvelle. Immédiatement, ils enfourchent le scooter du chanteur pour se rendre sur les lieux d’une action qui interpelle tant l’artiste que l’activiste.

Si Gianni Motti est à Rome, c’est pour réfléchir à sa participation à l’exposition traditionnelle d’été de l’Institut de France dont l’intitulé « Tutto Normale » ne laisse en rien deviner du défi posé aux artistes par le curateur Jérôme Sans. Ce dernier ambitionne de « greffer l’énergie, le flux, l’accélération, le bruit, les tensions de la ville aux jardins de la Villa où le temps semble être suspendu depuis toujours. Confronter ces deux réalités paradoxales et ramener de plain-pied la Villa Médicis dans l’hyper-modernité, la contemporanéité. Réinventer des situations. » Il revient aux artistes invités, tels Alighiero Boetti, Claude Lévêque, Gianni Motti, Mimmo Paladino, Giuseppe Penone, Pascal Marthine Tayou, Rirkrit Tiravanija Wang Du, Erwin Wurm et d’autres, de concrétiser cette ambition dans leur propre langage artistique.

Gianni Motti voit dans Tutto Normale l’opportunité de développer une caractéristique de son travail qui consiste à proposer une réflexion à un milieu qui ne s’y attend pas, à « réinventer une situation » dans un contexte apparemment normal pour transmettre une vision critique d’un contexte social, économique et politique. Il se souvient aussi des performances du groupe musical punk Bloody Riot qui a fasciné la scène alternative italienne dès sa création en 1982 jusqu’à sa dissolution en 1987. Durant ces années, Bloody Riot fut un des groupes les plus sauvages, irréductibles et violents de Rome. Le Punkzine Roma Brucia remarquait, en 1983, que « même les freaks punk ont pogoté jusqu’à épuisement et perte de sang, de manière anachronique et ridicule, lors de leurs concerts. »

Nul autre que Bloody Riot, dans l’esprit de Gianni Motti, n’était à même de réussir à confronter les réalités paradoxales propres aux mondes de la contre-culture et de la culture savante dans un palais Renaissance datant du tout début du XVIe siècle.

Restait à convaincre les membres du groupe désuni, des pesonnalités qui ne se parlaient plus depuis des années, d’abord de se réunir, puis de se produire, dans leur Rome natale, au vu et su de tous les punks, non dans les squats habituels mais dans l’espace qui a toujours représenté l’histoire et la tradition culturelle européenne : la Villa Médicis. Jusqu’ici, rien que tutto normale.

L’affiche reproduit une photo du mur du Ministère de l’intérieur après l’attaque du 26 février 2002. Photo Gianni Motti.

Dans le monde capitaliste, il est impensable d’imaginer qu’un groupe de musiciens puisse refuser de se produire sur commande dans un lieu prestigieux. Pour les Bloody Riot, il en relève de leurs convictions personnelles et de leur crédibilité après avoir si souvent vilipendé l’Etat et chanté : Anarchie en Italie, Désobéis, Contre l’Etat, Armée de m…, et autres. Aucun des membres ne veut aborder l’éventualité d’un projet, de plus devant un milieu choisi qu’ils exècrent. Malgré cette opposition, les contacts se poursuivent de février à juin, des mois durant lesquels Motti réussit à les persuader du caractère non commercial de l’événement et de s’engager dans un projet artistique propice au développement de leurs thèses face à une audience atypique. Le groupe créé vingt ans auparavant va donc se reformer provisoirement et, pour sceller leur accord, les Bloody Riot et Gianni vont écrire ensemble un titre qui sera chanté pour l’occasion: « Vent’anni dopo » (vingt ans après).

Culture populaire et culture savante, des centaines de punks romains pogotent autour de la scène tandis que les happy few du « monde de l’art » regardent depuis les toits en terrasse de la Villa. Photo Gianni Motti. Près de dixans plus tard, Eric de Chassey, le nouveau directeur de la Villa écrira dans le catalogue de l’exposition Europunk présentée sur le même lieu : « Peut-on parler encore parler de musique à propos de vociférations qui couvrent à peine des guitares stridentes ? Peut-on parler d’accompagnement visuel ou de style devant un accoutrement qui détruit l’idée même de mode, devant des images dont la crudité est faite pour heurter le spectateur, le forcer à réagir. »

Quelques jours avant le 20 juin, l’affiche du concert – Bloody Riot in concerto à la Villa Médicis – placardée dans les rues romaines, tient lieu de provocation supplémentaire avec la reproduction de l’image de la façade dégradée du ministère de l’intérieur.

Le soir de la performance, les abords de la Villa Médicis sont légèrement protégés, ce qui permet à des centaines de punks de déborder les policiers qui gardent l’entrée avant d’envahir les jardins de l’Institut. La Villa est bondée, les tenues vestimentaires contrastées comme jamais dans ce lieu pourtant artistique, et les provocations se lisent sur les t-shirts des punks comme ce Porco Dio blasphématoire sur celui d’un musicien.

C’est dans cette atmosphère inhabituelle que démarre le concert très hardcore. L’un des musiciens susurre un « molto strano » (trad. très étrange) qui traduit l’ironie d’être punk à la Villa Médicis où des centaines de punks pogotent autour de la scène pendant que les happy few du « monde de l’art » regardent depuis les toits en terrasse. Roberto entonne Anarchia per l’Italia. Un peu plus tard, le bassiste qui avait combattu l’idée de cette réunion s’avoue conquis et conclut (c’est audible dans la vidéo projetée au Commun) : « Je retire tout ce que j’ai dit » et termine par un « Grazie Gianni ».

Extrait de la vidéo de Gianni Motti

Ironie du sort, la pertinence du concert qui semblait inouïe lors de sa préparation fut par la suite considérée comme allant de soi par Eric de Chassey, le directeur de la Villa à la fin des années 2000 : « Le punk peut faire son entrée à la Villa Médicis parce que ce lieu est, depuis sa construction et plus encore depuis sa transformation en Académie de France à Rome, voué à revisiter le passé à l’aune de la création la plus actuelle en même temps qu’à inscrire le contemporain dans une relation ouverte à ses fondements historiques. »

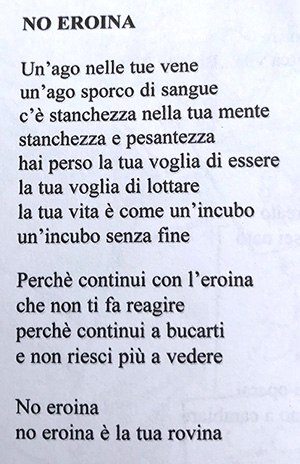

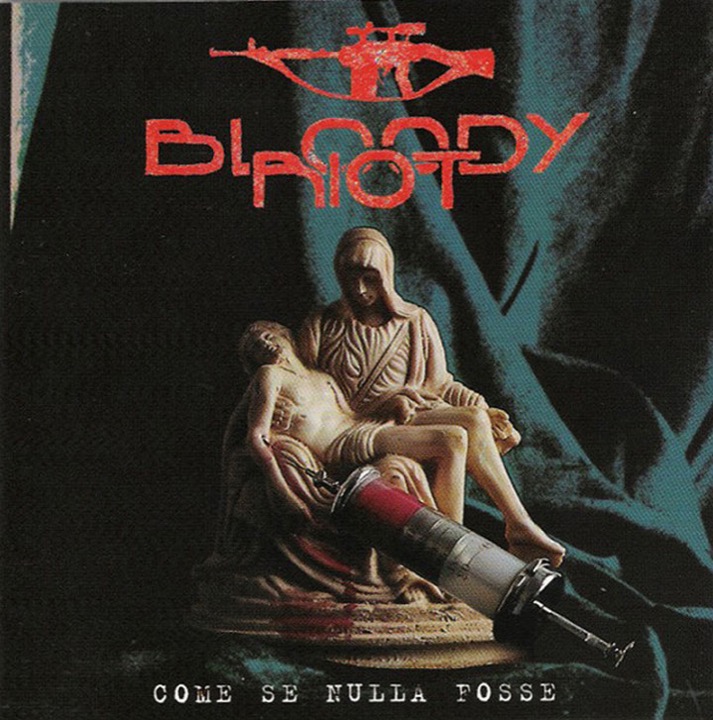

Couverture du livre de Roberto Perciballi « Bloody Riot » (2000). L’opposition du groupe à la consommation de drogue cher est développée notamment dans le titre “No eroina” qui lance l’appel : “Détruis tes illusions mais pas ta vie”. L’injonction est aussi répétée sur les t-shirts de Roberto et va à l’encontre des idées reçues sur les punks accros à la drogue.

Détruis tes illusions mais pas ta vie.

Roberto Perciballi (récemment décédé d’une crise cardiaque, en 2016, à l’âge de 52 ans) a fondé le groupe hardcore punk italien à Rome, en 1982, avec trois autres musiciens – Lorenzo Caneveacci, Pierpaolo Rossi et Francesco Latessa – tous alors mineurs et issus du milieu populaire alors qu’à cette époque, les punks appartenaient généralement aux classes aisées. La jeunesse n’attend pas et leur style désinhibé, rugueux, rapide et crié voire hurlé, leur assure un succès rapide dans toute l’Italie, de Bari à Milan, d’abord dans les squats puis dans les lieux connus de la péninsule alternative. Au fil de ses titres, le groupe a recherché et promu une réelle liberté démocratique et économique en même temps que dénoncé les ravages de la drogue dans le milieu freak.

L’esprit des punks italiens est assez proche de celui de leurs homologues britanniques que le journaliste rock britannique Jon Savage, principalement connu pour sa biographie des Sex Pistols décrit ainsi : « Le punk était, bien évidemment, l’image inversée du mouvement hippie. « Peace and Love » devint « Hate and War ». Mais il faut toujours s’intéresser à l’envers de ce que les gens montrent. En demi-teinte, certains hippies dissimulaient une volonté de contrôle et une forme de mépris qui vont à l’encontre de leur discours d’intégration ; de même, sous la cruauté acerbe du punk se profilait un idéalisme, un véritable désir d’alternative. »

L’opposition des Bloody Riot à la consommation de drogue est développée notamment dans le titre “No eroina” qui lance l’appel : “Détruis tes illusions mais pas ta vie”. L’injonction est aussi répétée sur les t-shirts de Roberto et va à l’encontre des idées reçues sur les punks accros à la drogue.

Punk is not dead

Roberto Perciballi pose la question de la survie du Punk dans son livre Come se nulla fosse – Storie di punk a Roma 1980-2000 (trad. Comme s’il ne s’était rien passé) et remarque : « C’est un mouvement qui a créé quelque chose. De nombreux jeunes l’ont endossé comme un uniforme (même s’il est difficile de l’admettre), et cela se produit encore. Les modes et les contrecultures ne meurent pas, elles se diffusent et se développent. Il arrive que certains se reconnaissent encore aujourd’hui dans le Punk. Ce sont des gens insatisfaits, qui se déclarent idéologiquement opposés à une certain état des choses, e qui le manifestent en s’habillant d’une certaine façon. On en voit beaucoup actuellement à Rome. Il arrive qu’on se dise « les pauvres » en les voyant, parce que les punks, particulièrement les jeunes, sont des gens qui se font du mal. Je suis aussi passé par là. Mais on peut aussi se dire qu’ils ne se font pas plus de mal que d’autres qui ne le laissent pas entrevoir, et que cela fait aussi partie du jeu. Eux, au moins, manifestent leur souffrance».

En 1979, Crass (collectif d’artistes anarcho-punk britannique actif de 1977 à 1984, dont la position était directement liée à l’anarchisme libertaire ou aux courants de pensées politiques communautaristes du XXe siècle) a annoncé la fin du Punk – « Punk is dead », tandis qu’aujourd’hui encore certains assurent « Punk is not dead ». Le punk, poursuit Roberto Perciballi, a certainement changé de forme, mais ce qui manque, c’est la volonté de rechercher une réelle liberté democratico-économique, ce que nous avons toujours espéré et promu. »

Quelques années plus tard, Jon Savage abondera dans le sens de Perciballi en assurant que le punk mérite sa place dans l’histoire « pour avoir démontré que la culture populaire n’était pas forcément synonyme de consommation futile. De la même manière, l’hostilité face aux médias, exprimée d’une multitude de manières apparemment sans importance, comme lorsque des groupes punk regardent les caméras de télévision avec mépris et crachent, nous semble aujourd’hui plutôt noble, tout à fait juste. Le punk a prédit avec précision l’accélération et la prolifération d’un média de masse devenu moteur important, sinon le moteur principal, du capitalisme occidental. Ce n’était pas une idée originale – des auteurs tels que Guy Debord ou Raoul Vaneigem l’avaient évoqué dix ans plus tôt – mais c’était la première fois qu’elle se répandait dans la culture populaire. »

Trente ans plus tard, ces artistes représentent encore des modèles d’inspiration pour une nouvelle génération de musiciens et d’artistes. Ils incarnent l’esprit et le potentiel d’une époque, celle du punk, où la jeunesse pouvait inventer sa propre culture, pensait qu’il était possible d’apporter du neuf dans un monde qui semblait ne lui accorder aucune valeur. Différent d’aujourd’hui ?

Jacques Magnol

Gianni Motti, « Bloody Riot in concerto a Villa Medici ». 2002. Vidéo 51 min.

Festival Electron.

Le Commun, 34 rue des Bains. Genève.

Du 5 au 19 avril. Du mardi au dimanche, de 11h à 18h.