Laurent Aubert, photographe Ravi Gopalan Nai

Laurent Aubert, directeur des Ateliers d’Ethnomusicologie, conservateur du Département d’Ethnomusicologie du Musée d’Ethnographie de Genève, défend les couleurs des musiques du monde, sur le terrain comme dans son fief genevois , à l’extérieur bétonné mais à l’intérieur où les décorations bigarrées venues d’horizons lointains font régner une atmosphère ensoleillée et enivrante, bercée par une musique omniprésente. Rencontre.

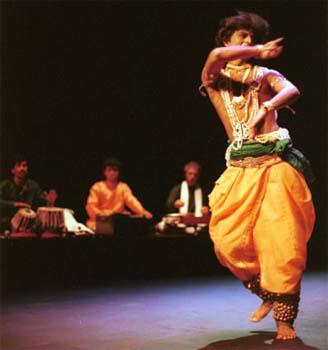

Récemment, les Ateliers d’Ethnomusicologie de Genève (ADEM) ont présenté, en collaboration avec le Forum de Meyrin, un spectacle de théâtre Kathakali ; les ADEM entretiennent-ils toujours une forte collaboration avec diverses salles genevoises ?

Oui, les ADEM ont une programmation ordinaire qui se déroule généralement à l’Alhambra, et à cette programmation s’ajoutent des collaborations diverses avec le Forum de Meyrin, l’AMR où on a les fameux « vendredis de l’Ethno » une fois par mois, ou encore le Musée d’ethnographie de Genève et la Fête de la musique qui sont des partenaires fidèles avec lesquels on collabore depuis longtemps. A cela s’ajoutent parfois des collaborations ponctuelles : on parle d’un projet avec la Fanfare du Loup. Nous restons ouverts à toute proposition selon les thématiques.

Le Théâtre Kathakali présenté le 30 avril s’inscrivait-il dans une des thématiques du Forum ?

Pas forcément puisque les ADEM ont une régularité de collaboration avec le Forum qui remonte à une dizaine d’années. Nous proposons une ou deux collaborations par an, dont le thème est susceptible d’attirer une large public puisque cette magnifique salle permet un tel accueil, avec une excellente sonorité, et le budget étant plus conséquent, on peut espérer un plus large public. On essaie donc d’adapter les productions aux lieux. Par exemple, l’ambiance club du Sud des Alpes est plus propice à des concerts plus intimistes. La semaine dernière, nous y avons reçu le duo argentin Quimera, qui jouait différentes formes populaires argentines.

Chaque salle a son caractère et le type d’activités qui y conviennent : l’Alhambra est une excellente salle pour des festivals, sauf que le foyer est misérable et qu’il y a des problèmes de place dans les coulisses. L’accueil des artistes y est difficile, mais cette salle a un cachet formidable.

Les ADEM cultivent une tradition d’accueil et d’intégration, en facilitant l’organisation de concerts, la sortie et la diffusion de disques – je songe au groupe afghan Kaboul, par exemple ? L’actualité de certains pays influence-t-elle vos choix ?

Les artistes que nous aidons ne sont pas forcément liés à l’actualité politique du moment. Mes coups de cà“ur m’ont aussi permis d’approfondir certaines thématiques, j’en tiens compte chaque fois que je fais une programmation. Le duo argentin dont je parlais auparavant relève d’un tel coup de cà“ur, même si je n’ai jamais mis les pieds en Argentine et je n’ai a priori pas d’affinités particulières avec ce pays.

Les Ateliers sont une association et beaucoup des membres de cette association sont des musiciens ou des danseurs, professionnels ou amateurs, ou des gens qui pratiquent en élèves, en stagiaires. L’aspect associatif était primordial dès le début. Vu la nature de l’association, il y a évidemment majoritairement des musiciens et des danseurs qui sont résidants dans la région genevoise ; étant membres de notre association, ils profitent de certains services, par la mise à disposition de locaux, par l’encadrement d’un enseignement de musique ou de danse qu’ils peuvent donner et, le cas échéant, le soutien à la création.

Vous aviez justement lancé une collection de disques ?

Oui, en effet, nous avions une collection de disques mais nous l’avons interrompue car le milieu du disque est en train de se fracasser d’une manière spectaculaire. De plus, il est très difficile actuellement pour un groupe de sortir un disque car beaucoup de supports passent par internet et le téléchargement. Mais aussi pour les maisons de disques, il faut que la sortie d’un disque soit accompagnée d’une tournée car c’est seulement dans ce cadre-là qu’on peut lancer un disque.

Effectivement, les musiciens avec lesquels on a travaillé espéraient trouver des concerts grâce à ces disques. Mais on s’est rendu compte qu’il valait mieux encourager les musiciens soit à faire de l’autoproduction, qu’ils maîtrisent du début à la fin, soit à trouver une maison de disque qui ait pignon sur rue. C’était intéressant de diriger cette collection dans laquelle on a produit 16 disques mais on y a perdu pas mal de plumes. Cette expérience a aussi permis de stimuler des projets magnifiques. mais ça n’a pas suffit à lancer la carrière des uns ou des autres. Finalement, ceux qui arrivent aujourd’hui à vivre de la musique en professionnels sont des artistes qui ont développé toutes sortes de réseaux, qui sont prêts à se livrer à diverses expériences et ne se cantonnent pas à attendre qu’on vienne les chercher pour des engagements. On ne trouve pratiquement pas d’agents dans ce domaine ; les ADEM ne jouent pas le rôle d’agent, mais ils peuvent donner des recommandations de groupes quand des gens cherchent des musiciens.

Les ADEM soutiennent les artistes nouveaux venus ?

Notre rôle est plutôt celui d’un soutien au démarrage d’un projet, et non de suivre un projet comme le ferait un agent ou un impresario. Souvent, les musiciens migrant qui arrivent ici entendent parler des ADEM : on les rencontre et, selon les cas, les ADEM leur donnent l’occasion de se faire connaître par un premier concert, en cherchant des élèves pour la création d’un nouvel atelier de pratique, ou en les mettant en contact avec d’autres musiciens avec qui ils pourraient jouer. Il est très important de maintenir cet aspect associatif qui est le socle dur de notre travail.

Avez-vous été affecté par les remous tant politiques qu’économique ou le public des Ateliers reste fidèle aux ADEM ? Avez-vous noté une différence baisse de fréquentation, etc.) ?

En tant que citoyen, oui; dans ma vie professionnelle, non.. Il y a une stabilité, chaque fois on arrive à créer de nouveaux réseaux au sein d’une certaine population concernée par tel ou tel projet. Fin mai, on a organisé un cycle sur le Fado et on a découvert une communauté portugaise très présente et active à Genève, qui a soutenu la promotion de cette manifestation via des boutiques, des entreprises portugaises. La solidarité des communautés est très manifeste. En réaction à certains mouvements politiques, les réseaux de solidarité sont de plus en plus forts car l’enjeu sociétal est fort. Modestement, je pense que les ADEM contribuent à cette valorisation de l’altérité et de la diversité en apportant les preuves que cela vaut quelque chose.

Et économiquement ?

Quant aux restrictions économiques qui touchent la culture, les ADEM n’en partissent pour l’instant pas. Aucune de nos subventions n’a diminué à ce jour. Les difficultés résident plus dans le fait qu’il y a de plus en plus d’exigences au niveau administratif. Les ADEM n’ont jamais trouvé beaucoup de sponsors, on n’en trouve toujours pas beaucoup. La remise en question actuelle se situe plutôt au niveau du mode de fonctionnement interne : il faut constamment mettre notre professionnalisme à jour. Par exemple, la communication passe dorénavant par Facebook, par de nouveaux moyens, la stimulation est omniprésente.

Les ADEM connaissent donc une relative sérénité quand je compare à ce que vivent nos collègues français. Quant à la fréquentation, il est difficile de la juger car tout dépend de la musique concernée qui suscite moins ou plus d’imaginaire qu’une autre. Si on avait une programmation dans un genre – musique baroque, jazz ou rock – les courbes de fréquentation seraient assez révélatrices ; dans notre cas, cela ne l’est pas. Le Fado a très bien fonctionné ; la Roumanie, en mars, moins car actuellement, les gens ont l’impression de rencontrer des musiciens roumains à tous les coins de rue, alors, ils se demandent à quoi bon payer pour en écouter d’autres.

Quelle est votre actualité au niveau publication ?

Nous publions toujours notre revue qui s’appelait les Cahiers de musiques traditionnelles qui s’intitule maintenant Cahiers d’ethnomusicologie. C’est une publication scientifique dont les auteurs sont la plupart des professionnels et des ethnomusicologues. Notre travail scientifique consiste à créer des outils pour développer une réflexion francophone sur l’ethnomusicologie. Il y a de nombreux chercheurs en France et quelques-uns en Suisse romande, mais il n’existait pas de revue. Depuis quinze ans, les Cahiers font référence et sont devenus l’organe scientifique e la Société Française d’Ethnomusicologue. Cet aspect de mon travail est stimulant car cela m’intéresse autant que d’organiser des concerts. On a un réel échange qui crée des dynamiques aboutissant à des concerts, des festivals, des tournées, des colloques. Il existe des vases communicants entre ces diverses activités, que ce soit le côté scientifique, le côté pédagogique et l’organisation de festivals. Ces divers aspects se nourrissent mutuellement, même si le public ne s’en aperçoit pas. Il y aussi les publications qui accompagnent les festivals ou les cycles de conférences.

Avez-vous toujours de multiples casquettes ?

Oui, et je vais changer de casquette pour vous parler de l’exposition que nous avons montée en mars au Musée d’ethnographie, qui s’appelle L’Air du Temps. Dans ce cadre, j’ai dirigé une publication collective, Mémoire vive, qui pose des questions telles que : « à quoi servent des archives musicales ? Que peut-on en faire ? Comment se conservent-elles ? A qui sont-elles destinées ? Comment faire profiter la population de ces archives musicales ? Comment les gérer à l’ère de la numérisation ? Leur acquisition ? Leur préservation ? Leur diffusion ? »

Toutes ces questions sont liées et donnent matière à réflexion, alors que l’exposition – apparemment – est plutôt ludique. Derrière cela, on pose des questions comme celle de savoir si la musique est un langage universel, quels sont les effets de la mondialisation sur la musique, qu’est-ce qu’une musique populaire, dans quelle mesure les musiques évoluent, jusqu’à quel degré d’évolution restent-elles elles-mêmes, existe-t-il un lien entre la musique des tsiganes villageois et le rap des banlieues que l’on peut rencontrer dans toutes les capitales du monde. Il s’agit du grand questionnement : à quoi sert la musique après tout ?

La mondialisation perturbe-t-elle l’intégrité des musiques et danses ?

Il n’y a pas de réponse unique. On retrouve de grands courants. Certaines traditions culturelles sont en train de disparaître parce qu’elles sont écrasées par le rouleau compresseur de la mondialisation, d’autres se modifient ; comme le syndrome Bollywood, en Inde. Cette musique légère, comme ils l’appellent eux-mêmes, light music, envahit maintenant absolument toutes les villes et les campagnes sans pour autant que cela ait un effet sur les musiques ayant conservé un ancrage social fort. On constate que la force de beaucoup de musiques d’origine traditionnelle peut résider dans leur fonction sociale. Il peut aussi arriver des choses inverses : en Sibérie les musiques liées aux rituels chamaniques : le chamanisme a été combattu et interdit pendant l’ère soviétique, des centaines de chamanes ont été tués. Depuis la fin du communisme le chamanisme a repris, et les rituels sont accompagnés par des guitares électriques, et plus par des tambours, mais la transe reste au rendez-vous : les outils changent mais les rites perdurent. Les Sibériens revendiquent d’abord une identité avec le chamanisme, et aussi une modernité qu’ils mettent au service de leurs traditions.

Certaines musiques bénéficient de la modernité car elles s’exportent mieux, cela renforce l’économie, y compris celle des musiciens et il se crée un mouvement de va-et-vient avec l’étranger. Cela a son prix parce, dès l’instant où on le transpose sur scène, c’est déjà un produit dérivé. Et le dérivé peut ensuite être réintégré dans la culture d’origine.

Les autres temps forts de votre actualité ?

La Fête de la Musique, du 19 au 21 juin 2009. C’est la dix-septième année que les ADEM y participent, avec essentiellement des groupes résidants dans la région, et aussi parfois des invités particuliers qui sont là à cette occasion. C’est une vraie fête populaire. On a le sentiment que cet événement s’est installé dans la vie culturelle à Genève. L’interaction fonctionne bien entre la production artistique et le public. Certains connaissent nos activités, mais cette Fête de la Musique renouvelle notre public, elle élargit notre audience. On essaie tout le temps de renouveler la programmation ; nous avons la règle de ne jamais engager deux années de suite le même groupe.

A chaque édition, je remarque qu’au moins le trois-quart de la programmation est inédit. Cette année, il y a un groupe de danses sibériennes qui est en tournée en Suisse romande. Ils vont ouvrir notre programme de la Fête de la Musique le vendredi soir. Il y a aussi les ingrédients qu’on garde chaque année comme un groupe de griots du Burkina Faso ou du Sénégal, ou un groupe de salsa qui va chauffer. On renouvelle constamment les groupes.

Quelles sont vos prédilections musicales ?

J’ai beaucoup travaillé avec l’Inde mais ce n’est pas exclusif. J’ai eu une période flamenca comme j’ai eu une période très iranienne, très arabe ou très griotique. A travers certaines expériences personnelles avec une culture – l’Inde a été très importante pour moi – j’ai été amené à prendre conscience de certaines choses et eu envie d’élargir le propos et d’aller voir plus loin. La culture musicale de l’Inde est très intéressante car elle est vaste raffinée : on est plongé dans des expressions millénaires où le mythe se retrouve avec le rituel, le symbolisme. J’ai un bon réseau de contacts dans ce pays, et si je voulais faire une programmation indienne douze mois par an, je devrais refuser du monde !

Nous travaillons actuellement sur un festival qui aura lieu fin septembre – début octobre qui s’appelle L’Extase et la Transe ; il sera essentiellement consacré à des expressions du soufisme, à des musiques et des rituels venant du monde islamique, la poésie chantée à thématique soufie (Rûmi, Ibn Al-Arabi), des derviches tourneurs turcs, du qawwali du Pakistan, des rituels de transe aux origines pré-islamiques comme le zar d’Egypte…

Bonsoir Monsieur Aubert,

Une page d’antologie des musiques de l’Ide découverte médias d’aujourd’hui. Ali Akbar Khan et Nikhil Barnerjee hôte de Pà tino il y a quelques temps, merci pour ton oeuvre.

Salutations de Bernard H

http://www.youtube.com/watch?v=BgVVyRI2CVs&feature=related