Jessica Arpin. Photos Elisa Larvego

A mi corps entre une déterminée et indépendante Betty Boop et la romantique rêveuse réenchantant le quotidien, Amélie Poulain, Jessica Arpin épate du haut de ses 33 printemps, juchée sur son vélo refiguré pour la voltige et l’acrobatie. Cette ancienne trapéziste conjugue, avec naturel, virtuosité et expressivité, des figures proches de la chorégraphie en apesanteur au cœur du peloton artistique de La Petite Reine. Ce « cabaret cyclopédique » pataphysico-ludique imaginé au Théâtre du Loup autour de la bicyclette, ses vertus, vestiges et vertiges y convoque des auteurs aussi variés qu’Alfred Jarry, Matthias Zschokke ou David Byrne.

Langue inversée

Entichée de culture inuit, la jeune comédienne et acrobate prépare un spectacle sur la découverte du Pôle Nord, tout en réalisant la prouesse de pouvoir dire plusieurs langues à l’envers. En attestent les étonnantes vidéos estampillées Madam sur youtube, une forme de rembobinage du verbe, étrange et déstabilisante pour les portes de la perception. Une manière de dire l’envers de la phrase, qui avait tant fasciné notamment au détour de la série culte Twin Peaks réalisée par David Lynch. Et fait poésie sonore, comme aurait pu l’imaginer un éveilleur des mots dits, tel le poète roumain Ghérasim Luca. Le texte prend la forme de l’onde qui l’a mise en marche. Une écriture qui s’oralise en dedans du corps, livrant chacune de ses facettes et libérant la multiplicité des sens liés au souffle, à un au-delà du mot, dont elles sont chargées.

Même si l’artiste vocale Arpin cantonne cette pratique à de petits sketchs surréalistes et bricolés à l’humour acidulé, on songe que, sans doute, Antonin Artaud a rêvé de cette langue vertigineuse en fusion, qui lorsqu’elle est remise à l’endroit par un appareil de diffusion idoine, se révèle comme aspirée du dedans, créant chez l’auditeur un vertige qui l’ouvre à une forme de pré-langage. Face à cette expression orale singulière, qui semble déroger à nombre de règles mnémotechniques, l’artiste s’interroge in petto, tout en réglant son système de sonorisation prompt à restituer de manière ivre l’endroit de l’envers de la langue dite pareille à une bobine dévidée en sinuosités d’accordéon : « Je ne sais toujours pas quelle est la destination de ce qui est moins un don qu’un exercice fréquemment remis sur le métier. Pourquoi tout devrait continument faire sens ? L’inutile, si tant est que cela le soit, ne fait-il pas aussi pleinement partie de la vie, participant à sa construction ? »

Mon vélo, ce héros

Dans son récit Traces, l’écrivain suisse installé à Berlin Matthias Zschokke note : « Il est désagréable pour un cycliste de freiner, car une partie de l’énergie investie se perd dans la nature. On a vite fait de devenir avare sur une selle. La moindre bribe d’élan exige d’être entièrement mise à profit ». D’élan, l’intermittente du spectacle, aux yeux souvent écarquillés sur le monde et au visage charpenté d’une inoxydable volonté, n’en manque pas.

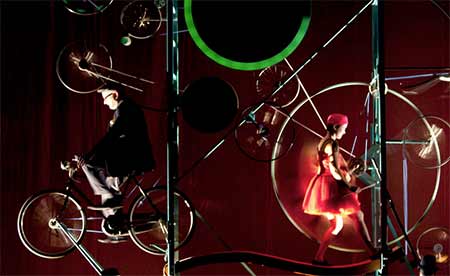

Extérieur jour. Lundi de Pentecôte. Voilà qu’elle déboule sur le trottoir, sac Freitag jaune et noir au dos. Pour un peu, on la confondrait avec cette cyclolivreuse à vélo de course. En scène, qu’elle soit comédienne ou acrobate, voire les deux simultanément, Jessica Arpin dévoile un subtil abattage et une pétillante présence que rehausse son parcours de clown. Que ce soit au cœur d’une cour d’école devant des minots ébahis par ses évolutions faisant de la bicyclette un embrayeur d’imaginaire corporel ouvert à tous les horizons d’un réalisme poétique. Robe rouge à pois blancs, rappelant les couleurs des deux clowns archétypaux, dont l’Auguste, et chaussons noirs de cuir souple, Jessica Arpin a ce sens espiègle de la provocation et une pose théâtralement travaillée proche de la malicieuse séduction.

Depuis pas mal de lunes, l’acrobate montée sur vélo fait évoluer sa vie en danseuse au fil de spectacles à fleur de bitume façon nouveau cirque sur roues ou théâtre roulant sur rue. « Le vélo que j’utilise est un cycle d’art, pareil à un Stradivarius pour le violon ou un Steinway côté piano. Sa selle est agrandie, le guidon retourné, il est flanqué de petits promontoires et dénué de freins. Evidemment, je ne le monte que sur scène ou au gré de spectacles sur macadam. Imagine-t-on utilisé son instrument de travail artistique pour ses transports quotidiens ? »

Etoiles allumées dans les yeux, Jessica Arpin se souvient d’un numéro d’anthologie, celui du clown Joe Jackson tentant désespérément de monter sur son vélo sur lequel il n’évolue in fine qu’une poignée de secondes. « L’homme ne réalise qu’une figure. Mais son numéro est fantastique », s’enthousiasme-t-elle. Elle cite alors Le Rire, ouvrage signé du philosophe Henri Bergson et mettant en avant les trois temps d’une mécanique burlesque. « Une personne s’enfarge, se prend le pied à un clou sur la scène. La première fois, pas tout le monde ne relève l’événement, la seconde les spectateurs saisissent tous l’instant et à la troisième, ils sont tous à attendre l’accident qui peut provoquer l’hilarité. Il est ainsi une manière de construire la dramaturgie d’un spectacle à l’aide de nombre de couches et étapes. Plus l’information revient au public selon un timing idoine, plus le spectateur se sent impliqué émotionnellement. » Passionnée, elle ajoute : « Pour mon nouveau spectacle sur la découverte de l’Arctique, on découvre, dès l’entame,les voiles d’un bateau du début du 19e siècle qui seront ensuite utilisées pour un théâtre d’ombres au Pôle Nord. Enfin, l’opus se scelle par la projection d’un petit film me montrant parcourant à vélo cette terre au nord-ouest du Canada. A nouveau cette construction ternaire avec un premier temps anecdotique, un second en forme de rappel et un dernier collant le timbre sur la lettre. Il est aussi des musiques devenant ritournelles et revenant tels des jingles. Chaque étape conduit à une résolution qui mène plus avant. Cela confirme la virtuosité et la maîtrise afin d’emmener le public. » Pour Bergson, le rire réintroduit dans la vie individuelle et collective, la fluidité qui lui manque souvent. Il ramène donc ce qui est figé et mort, vers la vie.Ainsi en va-t-il du vélo vu par l’anthropologue et ethnologue français Marc Augé: « Par l’usage du vélo, les humains trouvent à satisfaire quelque chose de ce désir de fluidité, de légèreté, j’allais dire: de liquidité – ce désir qu’expriment aussi bien les mots qu’ils utilisent pour parler des nouvelles technologies (ils surfent ou naviguent sur internet). »

Tours de force

Que l’on ne s’y trompe, comme le révèle ses lignes de corps délicatement musclées rapatria une autre Jessica, le toon de femme fatale du film d’animation culte Qui a peur de Roger Rabbit ?, la pratique de la voltige à vélo est aussi une impressionnante mise en force de soi menée sur le fil de l’équilibre. Au fil de La Petite Reine, la jeune femme souligne : « Plus la technique acrobatique est simple, acquise, plus l’espace pour jouer est important. L’histoire du doigt coupé est issue d’un récit spontané transposé pour une écriture de plateau. »

Formée au Théâtre Cirqule, Ecole de cirque basée à Thônex, puis lors de quatre longues années d’école circassienne ultraphysique et technique au Canada, Jessica Arpin évolue ensuite en tandem, burlesque et comique avec Luca Regina, un comédien transalpin pratiquant volontiers le grommelot, sorte de toon vivant, étonnement sobre relativement à un Roberto Begnigni. Il travaille aujourd’hui auprès du transformiste histrion universellement renommé, Arturo Brachetti. Deux mano à mano où elle conquiert lentement sa place singulière face à un monstre de scène. D’abord assistante-accessoiriste entre revue de cabaret, numéro de petit cirque se déglinguant et femme dépassée par les événements, puis partenaire de jeu à part entière. Elle passe moins les plats que fait tourner les pizzas en paume, rappelant que les pizzaïolos au féminin sont plutôt denrées rares.

Jessica Arpin, Mathieu Delmonte, Rossella Riccaboni.

Tendre Eros à vélo et fleur de bitume

« Nul besoin de scanners ou d’anthropologues pour découvrir ce qui se passe dans le cerveau humain: ses fonctionnements les plus secrets sont disponibles tout autour de nous, et en trois dimensions. Traverser à vélo un tel assemblage revient à surfer le long des synapses d’un esprit global géant. », écrit David Byrne, le chanteur et guitariste des Talking Heads, groupe de rock pop et funk américain anticipant sur la World-Music. Pour La Petite Reine, en tandem avec Adrien Barazzone qui incarne le dandy wildien du cycle David Byrne, Jessica Arpin excelle dans la drôlerie, mutine, cocasse, en équilibre et parfois en roue libre. Tour à tour figure de proue du cycle, s’enroulant comme courroie de transmission au cœur des rouages d’une mécanique du désir hybridant vélo et humain, souvent ludique, jamais grivoise. Même si est évoqué une acmé voluptueuse, si ce n’est un amour tantrique en positions démultipliées à bicyclette. « Le duo s’est développé en sachant qu’il comprendrait une étape avec le cycle fixe, retourné, un paysage vallonné fait de roues sur lequel je me laisse glisser, d’une part. Et une partie roulante évoluant en cercle et permettant des acrobaties circassiennes, une forme de transport en commun où le désir décliné au féminin, contrarie la conduite par l’homme du cycle. »

« L’homme, s’est aperçu assez tard que ses muscles pouvaient mouvoir, par pression et non plus par traction, un squelette extérieur à lui-même. Le cycle est un nouvel organe, c’est un prolongement minéral du système osseux de l’homme », écrit Alfred Jarry. Le spectacle La Petite Reine en garde la trace au détour de sa Course des dix mille milles extraite du Surmâle (1902). Ou une course qui confronte une locomotive à vapeur à une quintuplette de cyclistes alignés sur un vélo allongé à cinq guidons. Elle est dévoilée sur le plateau du Théâtre du Loup dans une esthétique proche du film d’animation, Les Triplettes de Belleville, où se mêlent humour noir pressé à froid et regard tour à tour empathique et cruel envers les personnages. Un tableau scénique particulièrement apprécié par Jessica Arpin qui doit jouer un cycliste mort de trop d’efforts, et continuant à être entraîné par la dynamique du mouvement collectif. Cette incarnation flottante lui permet-elle de se confronter à son propre devenir post-mortem d’artiste du cycle ? Plus simplement, elle est ici une parfaite poupée inanimée, le corps balloté et décrit en putréfaction.

En tournant ailleurs son spectacle de rue solo, Kalabatzi, qui mêle réflexion sur l’immigration, déclaration d’amour voulue courtoise, poétique et voltige sur deux roues, l’artiste relève les différences de perception des publics d’ici et d’ailleurs. Si dans les univers croisés, latin, ibérique ou latino-américain, le spectateur est bon enfant, joueur, il n’en va pas toujours de même aux horizons anglo-saxons. « Les allusions égrillardes, jeux de mots à double sens échauffant corps et esprits, que permettent la langue anglaise et dont le théâtre shakespearien est l’une des premières manifestations, sont multiples. A moi de canaliser alors, dans la réplique ou au détour d’un mouvement, de possibles dérives vers une forme de vulgarité – sexuée ou non que je tiens résolument à éviter dans mes spectacles et leur réception publique. »

Destination Arctique

A Igloolik, Canada, elle a travaillé plusieurs mois en étroit compagnonnage avec le Cirque Artcirk. Dans cette région dénommée Nunanvut (« notre terre » en inktukut, la langue des Inuits) : depuis 1999, la jeune femme invite au gré de son récit dont elle compte bien faire spectacle, L’Appel du Nord, le voyageur à s’inventer une innocence, lors de ses pérégrinations, et à s’interdire de juger ce qu’il découvre sur les lieux visités. L’important est de chercher à comprendre. La pratique de la durée s’inscrit comme un écoulement tour à tour ténu et assourdissant. L’anatomiste signale la voyageuse.

Jessica Arpin cultive un jardin humaniste ouvert sur la rencontre de cultures et modes de vies singuliers et menacés. Voyageuse écrivaine, naturaliste et ethnographe sans préjugés, conciliant en ses carnets et notes autour de périples en Arctique dans le Nunavut aux confins de la terre de Baffin en compagnie des Inuits. Entre plusieurs atmosphères musicales soigneusement choisie, dont une aurore boréale liturgique ciselée par les Islandais de Sigur Ros, et des photos cadrant paysages et peuples rencontrés, on y croise considérations sur la langue, liste d’équipement pour le trek, remarques sur la faune, la flore, le silence, les paysages et l’histoire des premiers explorateurs au 19e siècle et d’une colonisation qui ne dit pas toujours son nom.

Le philosophe français le plus médiatique et célèbre au monde, Michel Onfray, évoque dans son Esthétique du Pôle Nord un néocolonialisme impérialiste semble sans limites. En des lignes d’une incroyable dureté, ce qu’il appelle « la fiction du Nunavut se propose réellement, sous des travestissements symboliques qui laissent imaginer un avenir vers l’autonomie et l’indépendance, de capturer la civilisation inuit, désormais moribonde, et de transformer ses instances en chambre d’enregistrements qui accélèrent les consignes américano-canadiennes. L’Ecole, l’Eglise et le Nunavut travaillent en profondeur à l’achèvement de l’acculturation, à la mise au point définitive du scénario colonisateur». Dix ans après ses propos apocalyptiques, Jessica Arpin n’a pu pointer l’ampleur de cette acculturation délétère dans le quotidien des Inuits croisés à Igloolik, tout du moins. « La plupart de ceux que j’ai croisé sont attachés au chamanisme et vivent en accord avec leur rythme et la nature ». Une chanson inuit (Uneqinak par le groupe Groenlandais Feat) à l’écoute de laquelle elle invite dans son Appel du Nord ne tait néanmoins pas les problèmes du Nunavut : chômage endémique, alcoolisme, violence.

D’un premier séjour en 2007, qui l’avait laissée au seuil des mots, aux prises avec une météo alignant les températures extrêmes, à un retour en 2011, vécu en t-shirt, elle déploie ses émotions, sensations, perceptions. Appel à sentir des couleurs, goûter le parfum du poisson cru, la densité de l’eau glacée, toucher des sons, entendre des températures, voire des bruits. Regard holiste qui doit sans doute au père, l’ethnopsy Jacques Arpin qui l’a introduite moins à la psychiatrie culturelle qu’au théâtre kabuki. Mais aussi à l’anthropologie théâtrale traversée par le metteur en scène transalpin disciple de Grotowski, Eugenio Barba. Pour favoriser l’expressivité de l’acteur, Barba créée en 1964 à Oslo, un véritable laboratoire culturel, l’Odin Teatre. Se nourrissant souvent de ses voyages, il est le seule groupe théâtral des années 60 aujourd’hui encore en activité. L’accent est mis sur l’entraînement physique et vocal, tuilant les enseignements de Grotowski, Stanislavski, Meyerhold, Delsartes, l’opéra chinois et autres traditions venues d’Orient.

Mathieu Delmonte, Jessica Arpin.

On ne connait pas la chanson

Maquillage cascadant des lèvres, rimmel floutant le pourtour des yeux, la comédienne s’avance vers le front de scène, pot de géranium à main droite et coupette d’eau à main gauche. Maintenant qu’a sonné l’heure de reprendre des voix masculines chantantes, comme ralenties et déformées, en voice over, la voilà qui titube, chavire, ne sachant où faire reposes se lignes de corps, suppliant dans son silence et ses bras tendus une personne de l’assemblée d’un secours, voire d’une consolation. Le corps est ici une marionnette que l’on structure et déstructure, strate par strate, épaule après épaule remboîtées.

Ce slow burn en stand-up ne lasse pas d’interroger comme l’étrange cabaret nocturne en soliste trompettiste jouant en play back du Club Silencio proposé par David Lynch dans Mulholland Drive. Le numéro estampillé clown de La Chanteuse porte bien l’empreinte du « tiers théâtre » de Barba, ne relevant ni du traditionnel, ni d’avant-garde, qu’elle soit performative ou post-dramatique. Jessica Arpin y mêle des qualités de présences croisées chez le grand maître du butô théâtralisé et volontiers grotesque et tragique Kazuo Ohno (La Argentina), les attentes sans cesse reconduites du comédien biennois Peter Wyssbrod (Le Grand Départ). Sans omettre une forme de théâtre de l’opprimé. Ainsi dans sa création LexPulsion présentée à la Parfumerie de Genève, où étaient passés en convoquant des demi-masques balinais, une Colombienne en échappée éperdue, un Kurde de Turquie jadis torturé et un juvénile Guinéen très épris. Quand au clown, il est plutôt à chercher du côté de Jango Edwards, et la figure du clown triste et silencieux Ugo Rondinone ou du transgenre avec réflexions sur les identités et archétypes féminins, comme y invite le travail de l’artiste plasticienne et photographe Cindy Sherman. On le voit, Jessica Arpin foisonne d’expériences et expressions multiculturelles, langues – elle en maîtrise huit – et corps mêlés.

Pour un prochain spectacle, Axé !Mossaniruma, elle imagine mêler au vélo acrobatique, la danse kathak du Nord de l’Inde, les danses afro-brésiliennes avec leurs divinités, les orishas, et le théâtre kabuki-nihon buyo du Japon, « où le rôle de la femme et de l’homme sont transformés et revisités, tout en étant très codifiés ». L’abord du kabuki lui a insufflé un rapport autre au rituel, au sacré, et à l’espace avec trois hauteurs (debout, légèrement plié et au sol). Gage à cette artiste protéiforme de réinventer une fiction qui lie certains de ces gestes indisciplinaires et la fait tenir debout, de côté ou la tête en bas, comme sur son délicieux vélo d’acrobate jaune postal.

Bertrand Tappolet

La Petite Reine. Théâtre du Loup. Jusqu’au 26 mai 2013. www.theatreduloup.ch

Mardi, jeudi, samedi à 19h Mercredi, vendredi à 20h Dimanche à 18h (relâche le lundi). Durée : 1h30

Site de l’artiste : www.jessicarpin.com