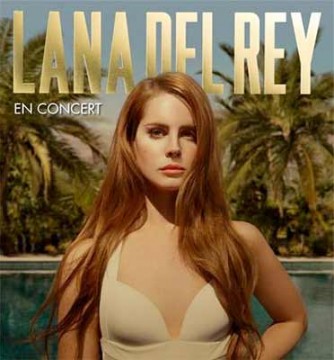

Du haut de ses 26 printemps, l’icône vintage mélancolique a métamorphosé l’Arena en Croisette festivalière pour son seul concert sur sol helvétique, le 1er mai 2013. Un moment de communion sensible avec une star tour à tour généreuse de sa personne et sur la retenue. La New yorkaise rapatrie sur scène un espace corporel de la chambre digne de la poétesse américaine Emily Dickinson. Et dessine avec un grand sens de l’image, l’assomption d’un mythe à nul autre pareil.

A l’orée d’un joli et glacial mois de mai, la prestation à vocation intergénérationnelle signée par l’Américaine est d’une grâce sensible, palpable. 7800 personnes se sont pressées en zone aéroportuaire genevoise, attendant longuement entre les murailles de béton, sous la lumière crue de morgue des néons, pour célébrer la première venue de la chanteuse new yorkaise dans la Cité du bout du lac. Tout en jouant d’un minimalisme au plan gestuel et de poses distribuées symétriquement dans ses promenades à cour et à jardin, Lana Del Ray a séduit en ce jour parfois oublié de Fête du travail, par sa nonchalance somnambulique, comme en apesanteur marionnettique, son aisance jubilatoire volontiers espiègle, douchée d’une présence encore bordée d’adolescente fraicheur et pudeur distillées sans ostentation.

Rehaussées par une touffeur luxuriante orchestrale, avec cascade de cordes qui perlent de violonistes féminines et piano à queue, les chansons trouvent une ampleur façon show à Las Vegas, que l’album n’avait peut-être pas en louvoyant entre pop, rock languide, électro, jazzy et hip hop classieux et symphonique. L’ensemble distille un parfum évoquant tour à tour Roy Orbison, Alison Goldfrapp et Chris Isaak. L’influence la plus marquante est peut-être celle du compositeur américain de musiques de films Daniel Heath, ancien pianiste classique et de jazz. S’il a coécrit le hit single de Lana Del Ray, Blue Jeans, il aussi participé aux bandes sons de Pirates des Caraïbes et du Da Vinci Code au cinéma et celle, au côté de Blake Neely, de la série culte, The Mentalist.

Dans une interview accordée aux Inrockuptibles en novembre 2012, la jeune femme précise : « Je reviens encore et toujours vers Nevermind de Nirvana, c’est sans doute le seul album. Le reste, c’est une liste de cinquante chansons avec laquelle je martyrise mon entourage, car je peux littéralement vivre en écoutant constamment les mêmes (elle allume son iTunes) : Eagles, Beach Boys, Elvis Presley, Chris Isaak, Bruce Springsteen… » De trio de Seattle, Nirvana, la Belle a sans doute retenu son mélange de calme oppressant et d’explosion sonore. Si ce n’est chez un Kurt Cobain pendulant entre apathie, rébellion et tendance à l’autodestruction, le sentiment d’inadaptation au monde, un tenace mal de vivre dans lesquels beaucoup se reconnaissent. Tendez l’oreille… Ne transpose-t-elle pas dans un autre registre par instant au bord de la rupture, le style elliptique empreint d’abattement et d’ironie ainsi que le fantôme lyrique du rock remarquablement poignant du chanteur et guitariste suicidé à 26 ans ? Depuis 2011, l’artiste a engrangé un nombre impressionnant de distinctions internationales (Brit Awards, NME Awards, MTV Europe Music Awards).

Lana Del Rey joue les Lolitas chics de Nabokov

Influences cinéma

En les plis de ses mouvements chaloupés, indéfiniment contenus, Lana Del Ray, née Elizabeth Woolridge Grant, rapatrie avec le naturel des saisons qui reviennent, la grâce fêlée, empruntée, encore en friche de l’adolescence se déhanchant lentement en chambre, telle que rêvée par Sofia Coppola dans son Virgin Suicides ou Sam Mendez au détour d’American Beauty. Les regards, les postures semblent ici naufragées dans des moments de mystérieux d’abandon. Un point de vue que l’on retrouve chez des artistes attirées par le langage des corps adolescents : Ellen Van Meere ou la photographe Lise Sarfati (Austin Texas, La Vie nouvelle). Le travail de Sarfati cherche à sortir la jeunesse des clichés traditionnels (belles gueules, fashion et rebelle attitude) pour faire émerger une douceur, une mélancolie, un érotisme qu’accompagne un désenchantement silencieux et amer loin du clinquant tape-à-l’œil nauséeux et fluo, argenté et mortifère du film signé Harmony Korine, Spring Breakers.

Est-ce un hasard si le trio d’interprètes Perrine Valli, Tamara Bacci et Marthe Krummenacher semble s’inspirer pour l’ultime tableau dansé de leur création chorégraphique Laissez-moi danser, de cette chanson de gestes amniotiques, ténus, décélérés qui puise aussi au new burlesque et au cabaret lynchien et fait la signature corporelle de Lana Del Ray ?

Les clips de l’artiste sont signés de son vidéaste attitré Anthony Mandler, le réalisateur de vidéos hype et aux couleurs successivement saturés, bavantes et désaturées comptant à son palmarès Beyoncé et Rihanna. D’où l’impression d’un songe qui s’étire, étiolant vénéneuses violences larvées, stases mélancoliques emplies de fumigations entre sauna et encens du culte, folie et ennui boudeur, voire tristesse insondable. S’y distille une esthétique parfois proche de la cinéaste Sofia Coppola (Virgin Suicides, The Bling Ring) filme les rêves glacés dénichés ça et là dans des émissions comme Laguna Beach, Gossip Girl, l’émission MTV Cribs (une star fait visiter sa maison). Sans omettre l’esthétique du Found Footage (la récupération de pellicules impressionnées dans le but d’enregistrer un autre film) et les images d’archives défilant sur fond de pop acidulée et lyrique (Marilyn, les loisirs en parcs aquatiques et défilés des années 50 et 60 notamment). Sa filmographie en musiques semble souvent ramener à des variations sur le jet-lag existentiel. Cette vitrification prend la forme ouatée, doucereuse d’une écriture blanche, un peu comme si Lana Del Ray se faisait la Bret Easton Ellis des princesses à couronnes de fleurs qui font autant les premiers émois édéniques printaniers que les linceuls des belles endormies pour l’éternité des contes.

Sur le plateau de l’Arena genevoise, reflets, superpositions, glissements, interpénétrations font que l’univers de David Lynch semble travailler par instants le mélange entre images clip et présence scénique couplée à un filmage vidéo sur le vif du corps de Lana. L’image sur l’écran n’est parfois que l’ombre projetée sur l’écran, mur de la caverne platonicienne du 21e siècle de nos désirs, souvenirs et attentes, la boîte à plaisir et à culpabilité qui capte nombre de scenarii ouverts sur les vies intérieures. C’est le monde du simulacre qui prime sous les couleurs tour à tour pimpantes et désaturées des vrais faux petits films d’errance qui marquent les chansons de Lana. Ainsi au détour du clip Blue Jeans, où la seule tendresse projette le corps fragile de la jeune femme dans les bras délicats, paternels et fraternels, protecteurs et désexués d’un sculptural biker ventripotent.

Le monde en soi de Lana

Renouant avec des pans entiers de l’histoire de la peinture religieuse, la star ouvre son corps évoquant le Christ au cœur de la Sainte Cène. Contemplez ses bras fléchés que prolongent des paumes ouvertes vers le regardeur, telle une Vierge Marie pop et latino revue par le duo de photographes plasticiens Pierre et Gilles ou Bettina Rheims et Anni Leppala. Sans apprêt ni calcul apparents, elle délie, rehaussée par un détachement souverain, sa transe languide si prompte à innerver de bonheur les foules, en jouant de cette image d’actrice vamp plus virginale que vénéneuse, qui loin de ne faire que passer, glisser à la surface du regard se vrille au fond de la rétine émotionnelle. Sans jamais forcer, ointe d’une sidérante plénitude, Mrs. Del Rey distille souverainement une présence fécondante de délicatesse intime et de force vitale expressive mêlées, dont seules furent capables les plus grandes interprètes de la musique moyen-orientale. Que l’on songe à la mythique cantatrice, musicienne et chanteuse égyptienne Oum Kalsoum. Si Pasolini tournait aujourd’hui son Médée empreint de puissance poétique médusante, aurait-il choisi, en sa présence sémaphorique, Del Ray après La Callas pour le rôle titre ?

« Etre bon, c’est déjà révolutionnaire », écrit l’auteur compositeur interprète romand Michel Bühler. La bonté, cette attitude a l’expression si raillée, désuète et suspecte est ce que paraît incarner la New Yorkaise montée en scène. Avec beaucoup d’émotion, de naturel et un bonheur non feint, Mademoiselle Del Rey redonne ses lettres de noblesse partageuse au statut de star volontiers descendue de son piédestal scénique baroque comme le décor des opus signés Baz Luhrmann : Moulin Rouge et surtout celui de Gatsby le Magnifique avec Leonardo di Caprio dans le rôle titre, pour s’unir littéralement à son public. En l’état scénographique, celui des premiers rangs, adolescents. Le voilà, ce public teen qui lui tresse in fine une haie. Non d’honneur, mais d’amour et de tendresse sororale d’où ne sourdent nulle hystérie ni volonté prédatrice de toucher à tout prix la star si ample et menue à la fois. L’artiste prend alors le temps d’échanger quelques paroles au creux d’une oreille, de se laisser inlassablement photographier par smartphone interposé, joue contre joue ou commentant l’image qu’elle aura prise elle-même, communicant son aura d’une infinie douceur, une figure consolatrice où la simplicité est désormais de mise.

Il y a chez Mrs. Del Rey un art de s’apprêter comme pour une noce dans ce petit ballet mené entre une femme et son public qui se frôlent, s’attendent, se préparent, affûtent religieusement, amoureusement, maladroitement aussi leurs désirs. Séduire, charmer, plaire, comme on respire au jour le jour, sans y penser, en prenant tout simplement le temps d’exister dans le regard de l’autre au fil d’une rencontre promenade, faire un bout de chemin ensemble. Et qu’il existe du narcissisme au fond de cette attitude, probablement. Mais voudrait-on séduire si l’on ne souhaitait se regarder séduire, une mise en abyme que démultiplie la captation vidéographiée sur le vif du concert ?

Anatomie de la mélancolie

Ce final s’étire au fil quinze minutes sur le titre National Anthem qu’interprète d’énergique manière le trio guitare, piano, batteries, soutenu par la douce et lyrique jusqu’à la mignardise cascade de cordes émanant d’un trio de violons qu’accompagne une contrebasse. Au détour de ce moment qui rapatrie l’atmosphère de certains titres étendus du rappeur, compositeur et styliste Kanye West, la jeune femme s’est peut-être souvenue, en inversant la proposition, des longues introductions des concerts signés Elvis Presley, faisant monter la tension et l’acmé voluptueuse par ses musiciens. Le King lui-même marqué par une pléiade d’artistes de la scène arabe, où le chant et la scénique présence de son interprète n’interviennent qu’après une très longue montée instrumentale.

Et la voix de Lana ? Elle tient non de la mélodie d’ascenseur, intranquille voire incertaine, comme martelé sur le net et par nombre de critiques d’ici et d’ailleurs se basant notamment sur certaines prestations vocales mal enregistrées sur youtube, mais de l’hypnose en apesanteur se distillant parfois fuselée en des trilles rappelant à l’oreille délicieusement déboutonnée la merveilleuse Kate Bush.

La voix de Lana ne cherche point un champ de profondeur velouté, hypersexué, virtuose dans l’éclosion charnelle d’un bouquet d’émotions et de tours érotiques. Mais cette tessiture maraude en surface, mettant délibérément en valeur telle courbe, telle inflexion, passant prudemment sous silence telle autre. Prenez le légendaire Blue Velvet, interprété comme il se doit dans une atmosphère nocturne bleue pétrole. Ni feulante, ni langoureuse, la tessiture se noue à des veines éthérées qui n’en sont que plus prégnantes dans leur inachèvement même. Parfois lestée d’accents dramatiques, voire plaintifs, la chanteuse verse ses paroles dans le murmure, comme une incantation psalmodique voulue hypnotique. Quand à la ressemblance avec Jessica Rabbit, le toon roux aux formes pulpeuses tirées de Tex Avery, la connivence est frappante dans le chaloupé et les moues languides, dépitées et rageuses.

Dans l’univers corporel et chorégraphique de Lana Del Rey, chaque geste acquiert une importance vitale. Elle transcende son personnage de diva pop et fluide, et sa fonction de séduction par une gestuelle, soit trop décalée, soit trop impliquée, limite concentrée dans une portée gravissime. La vie, parfois, semble lui échapper, tout en préservant intacts le mystère et la tension exacerbée d’une post-adolescence au féminin, sa fragilité candide aussi. La chanteuse privilégie ainsi le geste retenu mais éclatant dans son caractère furtif même.

La cadrant in vivo, le filmage sur scène fait la part belle à l’ombre fuligineuse entourant un visage à mi-corps entre la maternelle madone, la cantatrice d’opéra, la chanteuse orientale populaire et l’apparition édénique d’une jeune femme en fleurs comme dans un spectacle de fin d’année dans un Collège américain. Le maquillage des yeux effilés d’un bleu d’Alexandrie liseré de noir, fascine. Il évoque autant les visages et coiffe ssavamment apprêtés dans la série culte ressuscitant les fifties, Mad Men que la prestation expressive d’Elizabeth Taylor en Cléopâtre de péplum.

C’est aussi le transhistorique qui marque la scénographie que n’aurait pas reniée quelque scène de Dreamland de Las Vegas mêlant lions à crinière soufflée en fausse pierre et paravent retable orientaliste et réceptacle d’images en vrais faux super 8 flouté qui font la marque de fabrique des scopitones de la chanteuse américaine. L’esthétique scénographique rappelle la Capitale mondiale du jeu, Las Vegas et ses nouveaux hôtels-casinos, qui dans les années 90, ont mis en scène au long de l’avenue principale – la Main Street – des reproductions revues et corrigées de monuments fameux – tour Eiffel, Sphinx de Louxor, Victoire de Samothrace. Leur addition suscite l’effet d’un kaléidoscope géant, les transformant en pièces d’un jeu qui se pratiquerait à l’échelle de la ville et ne serait pas dénué de séduction baroque propre à attirer le plus grand nombre de spectateurs-visiteurs.

Sertie d’une robe à motif dentelle-mantille sur blanc virginal à mi patron entre Jackie Kennedy, Kate Middelton façon livrée maritale et PJ Harvey en prestation concertante. Côté chrono, Lana Del Ray fait plus que doubler la mise de sa prestation concertante montreusienne de l’an dernier qui, avec quarante-cinq minutes affichées au compteur, avait laissé plus d’un imaginaire en espérance sur la rive, voire trivialement sur sa faim. A cette occasion, le critique musical Arnaud Robert écrit dans les colonnes du Temps : « On ne dirait pas une star. On dirait le fantôme d’une star. Il y a, derrière elle, des projections de Super 8 qui reprennent alternativement les vacances des Kennedy, des paparazzi autour d’une actrice qui choit, le visage si lisse, si triste de Lana Del Rey quand elle fait la moue. Tout agace dans cette mélancolie du succès. Et pourtant, Lana méduse. «Je suis une chanteuse de studio, plutôt qu’une chanteuse de concert», aurait-elle répondu aux détracteurs qui continuent de commenter sur la Toile ses récitals. C’est faux. Il y a, dans la langueur de sa gestuelle, dans sa façon de s’accroupir face au premier rang pour se cacher du reste du public, une esthétique qui rompt avec les codes contemporains de la performance obligatoire. Même la voix, particulièrement fragile, au diaphragme absent, a quelque chose d’impérieux dans son évanescence. »

La réalité de chanter en disparaissant, s’accroupissant en position quasi fœtale par instants, n’est sans doute pas pour rien dans son aura et écho auprès du public adolescent. Ne reconnaît-il pas dans ses postures mêmes quelque chose qui lui est violemment intime dans cette manière d’être au monde, surexposé, tout en souhaitant, en son for intérieure, se soustraite aux regards pour trouver la quiétude d’une chorégraphie ténue tenue en chambre ? « Pendant dix ans de ma vie, j’ai été ainsi, effacée, recluse », confie l’artiste à l’hebdomadaire Les Inrockuptibles en novembre 2012. Un espace caméral que Lana ballade avec elle, comme autrefois, l’une des plus grandes poétesses américaines, Emily Dickinson qui passa le plus clair de son temps recluse dans la maison paternelle se plongeant dans la contemplation de la nature et surtout dans la création poétique quotidienne. On ne peut que reconnaître aux plus belles chansons de Lana Del Ray une sobriété mêlée d’un lyrisme tendu et minimal, qui n’est pas sans rapport avec l’univers de Dickinson. Dans ces images mélancoliques et en même temps chargées de dérision, toute la poésie de la chanteuse est là, comme si l’émerveillement n’était pris en compte que pour mieux être doucement subverti, interrogé. A moins que la chanson, comme une force animale, dégage suffisamment d’énergie pour ne pas en être victime.