Écriture blanche

Par la densité extrême d’une écriture presque blanche, les protagonistes imaginés par l’écrivain américain Denis Cooper semblent pris dans le brouillard d’une conscience anesthésiée. Peut-être est-ce une écriture neutre, une écriture au plus près du réel, qui ne laisse guère percevoir d’écran entre elle-même et le réel. Cette écriture parcourt depuis longtemps la ligne sans cesse redessinée entre le sexe et l’effroi. Mais la crise mystique est aussi de mise face à la dépouille de la juvénile rockstar chez l’athlète en costume sportif des années 30-40.

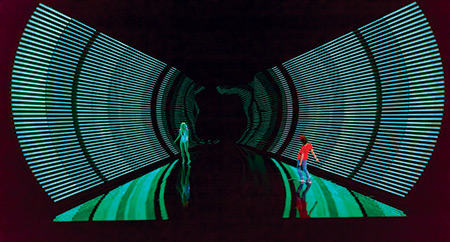

« Jerk » Conception et mise en scène: Gisèle Vienne. ©Alain Monot.

« En évoquant l’expérience mystique, c’est le lien étroit qui peut exister entre expérience mystique et artistique qui nous intéresse. L’expérience artistique peut générer ce même trouble profond que celui qui caractérise l’expérience mystique en provoquant cette sensation d’indistinction du corps au monde, et répondre au fantasme d’unité primitive. Elle naît dans l’abandon de notre claire conscience des choses. L’expérience poétique offre ainsi les mêmes caractéristiques que l’expérience mystique, autant de liens qu’a développés George Bataille dans L’Érotisme. Enfin, la mise en scène du meurtre et la représentation de la mort révèlent leur valeur métaphysique en étant l’expérience de l’indistinction du corps au monde par excellence, et en servant ainsi de métaphore à l’expérience poétique », précise un texte d’intention à la création en 2010.

« Jerk », ©Mathilde Darel

Ainsi Jerk mis en scène par Gisèle Vienne sur un texte de Dennis Cooper fait appel à des marionnettes à gaine sous forme de peluches doudou comme représentations des victimes d’un serial killer américain, Dean Corli, qui raconte ses méfaits. Il présente son spectacle en prison pour une classe d’étudiants en psychologie d’une université locale. On y relève tout l’univers morbide de l’auteur, sa fascination pour le meurtre sexuel, la confusion mentale : « Wayne m’a expliqué que les personnages qu’on voit à l’écran (de télévision) n’ont pas de vie intérieure, à la différence des vrais êtres humains qui sont tellement complexes et impossibles à comprendre, quels que soient nos efforts. »

Dennis Cooper est un auteur dramatique que fréquente de puis longtemps Gisèle Vienne. Les scènes qu’ils enclenchent sont pas instants insoutenables de cruauté, d’un gore extrême comme dans Jerk où justement le comédien ventriloque et marionnettiste Jonathan Capdevielle s’interrompt pour laisser au public lire le portrait d’une inhumanité toute entière dédiée à ses pulsions et comme coupée de ses émotions. Ce qu’on y découvre au sujet du marionnettiste et tueur en série peut s’appliquer à la figure de l’entraîneur dans This is how you will disappear : « ce dont il prend conscience n’est pas l’émergence des choses mais une dissolution. Il lui semble que la mémoire fonctionne moins comme un mausolée à la pensée fugace que comme une mise en valeur du vagabondage de souvenirs involontaires. »

Le coach sportif est sans doute proche de ce que le sociologue français nomme la blancheur, une idée empruntée à l’écrivain Hermann Melville et désignant « cet état d’absence à soi plus ou moins prononcé, le fait de prendre congé de soi sous une forme ou sous une autre à cause de la difficulté ou de la pénibilité d’être soi ». Cette passion d’absence face à notre univers à la recherche de la maîtrise de tout et marqué par une quête effrénée de sensations et d’apparence. Une volonté d’effacement face à l’obligation de s’individualiser, c’est la quête d’un degré a minima de la conscience. Dans l’ensemble de ses manifestations, la blancheur gravite autour d’« un univers de sens qui n’est plus celui de la conscience ordinaire, sans être tout à fait celui de la mort ». L’entraîneur retrouve les constats de Samuel Beckett dans Eleutheria : « D’abord j’étais prisonnier des autres. Alors je les ai quittés. Puis j’étais prisonnier de moi. C’était pire. Alors je me suis quitté. »

L’entraîneur fait-peut-être partie in fine de ces êtres prenant congé d’eux et du monde dans cette tentative de disparaître de soi décrite par l David Le Breton dressant le constat d’un engourdissement généralisé salutaire et inquiétant. Le sociologue français relève une quête de ce qu’il appelle la « blancheur » : cette notion empruntée à l’écrivain américain Herman Melville désigne « le fait de prendre congé de soi sous une forme ou sous une autre à cause de la difficulté ou de la pénibilité d’être soi ».C eux qui se laissent couler, sont pris d’une « passion d’absence » face à notre univers à la recherche de la maîtrise de tout et marqué par une quête effrénée de sensations et d’apparence.

« Je souhaite représenter pour le lecteur des choses qu’il n’a jamais vécues, ne faisant en sorte qu’il ne soit pas choqué. Je veux que son imagination s’implique, qu’il s’approprie la scène », affirme cet auteur traduit en dix-huit langues (Un Type immonde, Dieu Jr., Try…). Il s’agit donc aussi de la force des mots, des visions qu’ils suscitent, de la jouissance qu’ils décrivent ou qu’ils provoquent, de cette réalité seconde plus forte, plus réelle et terrifiante qu’ils suscitent ou détruisent.

Il y eut aussi The Pyre (« le bûcher »), hypnotique performance qui tient du rêve éveillé sous psychotropes. Posée dans l’enceinte obscure, miroitante et lumineuse d’une sorte de vaisseau spatial, sa danseuse araignée aux gestes passant de la forme à l’informe ouvre sur le feuilletage a posteriori du livre de Dennis Cooper, dernière partie du spectacle. Soit le récit tourmenté d’une famille écharpée par la violence du père et un adolescent perdu et dévasté.

« The Pyre », Gisèle Vienne. © Hervé Veronese, Centre-Pompidou.

Fantômes et compagnie

Nimbée d’une lumière poudroyante semblant jaillir de la toile d’un maître romantique allemand, on découvre une athlète dont l’anatomie est rendue ductile jusqu’à l’extrême par un coach dont le désir est de formater le corps n’a d’égal que celui de l’anéantir. « Sont mis en scène une kyrielle de fantômes se manifestant par des présences purement désincarnées ainsi que des humains et des poupées de taille réelle qui peuvent traverser la même décorporéisation que les spectres translucides pouvant être créés par la lumière. C’est bien davantage l’absence que la présence que j’essaye de porter au plateau. »

Au cœur de situations laissées irrésolues qui s’attaquent à des sujets délicats liés à une violence primitive, les mots peuvent planer à la surface de notre vision telle une brume dense et lumineuse. Le décor de cette pièce a été travaillé comme on le ferait à Hollywood d’une scénographie hyperréaliste pour un studio de cinéma. « Sauf que dans un espace théâtral, le spectateur sait très bien qu’il est face à une fausse forêt. Si cette contradiction initiale est importante, le fait de partir du plus grand réalisme pour aller vers un paysage mental tendant vers l’abstraction grâce à la brume. Le paysage lui-même est parfois estompé voire gommé par la sculpture brumeuse de l’artiste nippone Fujiko Nakaya. On travaille ainsi l’apparition et la disparition, par la brume activée. »

Née en 1933, Fujiko Nakaya est la pionnière de la sculpture atmosphérique en brume. Elle exprime à travers ses oeuvres éphémères, son attrait pour les phénomènes naturels qui se forment et se déforment constamment et tente de renouveler le dialogue entre le public et la nature. Accueilli aux quatre coins du monde et en plein air, ces brouillards oniriques sont d’une médusante beauté. « Je crée une scène pour y laisser la nature s’exprimer », confie cette artiste hors normes. « Je suis une sculpteuse de brume, mais je n’essaie pas de la modeler. L’atmosphère est le moule, le vent est le burin. » Sur le plateau de This how you will disappear, les vents artificiels sont subtils et les apparences changeantes du brouillard qui coule par instants sur les gradins, impliquant sensoriellement et physiquement le regardeur.

Poétiques, les installations de cette artiste de 82 printemps, qui a notamment collaboré avec la chorégraphe américaine Trisha Brown et le vidéaste Bill Viola, sont le fruit d’un long travail d’ingénierie et d’une fine collaboration avec l’eau, l’air et même le temps pour les installations à ciel ouvert. Elle modèle les éléments, jouant avec l’ombre et la lumière, à la manière du travail vidéographique. Elle opère à partir de brumisateurs d’eau potable à haute pression qui pulvérisent de minuscules gouttelettes, générant de fines brumes volatiles. Et le résultant est aussi sidérant que rafraîchissant. Il accompagne et rehausse à merveille ce diorama qui surclasse en étrangeté inquiétante, amniotique et poétique tous les parcs à thèmes de la planète.

Musique poétique et fracassée

On relève chez Gisèle Vienne cette fascination pour les musiques à la fois élégiaques et d’une noirceur déroutante. Ainsi pour The Pyre (Le Bûcher), le songwriter Nick Drake, astre dépressif mort à 26 ans d’une surdose de médicaments. Ce mythe du courant introspectif et mélancolique du folk et du rock indépendant signa au fil de sa courte vie des chansons énigmatiques où se mêlent la nudité d’une douleur sourde, le délabrement psychique, la lutte contre le langage, contre l’aspiration du vide. Des phrases réifiées, hachées, répétées comme une ritournelle qui reprennent la chronique d’une chute dans l’une des œuvres les plus émouvantes de son temps.

Dans le texte de la pièce The Pyre, qui est sa troisième partie que le spectateur emporte avec lui, on lit sous la plume de Dennis Copper évoquant la mère suicidaire d’un fils énigmatique : « Les chansons de Nick Drake sont comme un banc de dauphins envoyant vers elle et d’autres épaves introverties des signaux quant à sa solitude. Une relation très étroite unit les chanteurs suicidaires et ceux qui les écoutent dans les mêmes dispositions ; elle guérit ou tue depuis toujours des individus tels que Drake et elle. Lorsque tous les gens que vous connaissez sont très loin de vous ou se cachent, vous trouvez quelqu’un de mort à aimer. » Et la démarche de l’icône rock errante et perdue dans l’univers forestier de This is how you will disappear semble évoluer dans les parages de ce que Cooper rapporte au sujet de Nick Drake dans The Pyre : « Selon un article, Nick Drake a été pris d’une telle tristesse qu’il a du revenir vivre chez ses parents, Tous les jours il sortait pour marcher jusqu’à une maison abandonnée et s’asseyait par terre là où les camés du coin se réunissaient quotidiennement pour se piquer et mourir ou non. »

Nulle surprise alors à ce que le titre de la pièce présentée dans le cadre de La Bâtie ait d’abord été emprunté à un musicien américain qui habite en Grande-Bretagne, Scott Walker, dont la chanson s’intitule, This is how you disappear. « Sur le fil de sa voix de crooner ce songwriter fait tourner nombre de ces textes autour de la disparition allié à des dimensions extrêmement nostalgiques et sombres dans sa musique. C’est une forme d’hommage discret à ce compositeur qui marque durablement par son mélange de froideur distanciée et de lyrisme crépusculaire », souligne Gisèle Vienne.

L’artiste illustre par ailleurs Brando, chanson de Scott Walker et Sunn O))). Semblant refiguer sur un mode mutique, d’états de corps et de regards la fable imaginée par Dennis Cooper pour The Pyre, son court-métrage évoque de loin en loin les univers croisés du David Lynch de Mulholland Drive et la série française Les Revenants coréalisée par Frederic Gobert et Frédéric Mermoud. Au gré d’un jeu de transparences et reflets d’une vaste demeure à vitres se métamorphosant en machine à entre-visions. Un adolescent à capuche, figure du fils, observe sa mère. Les sapins et la brumes se reflètent dans le verre, Anja Röttgerkamp, blondeur fatiguée et robe de vamp pourpre. Déjà vue dans The Pyre notamment, elle impressionne par ses chutes et écroulements strate par strate sur elle-même. Dans un climat d’incertitude, un filet de sang s’étend sur son visage. Elle se relève néanmoins avec ses expressions de mater dolorosa possiblement toxico et paumée. La danseuse semble rapatrier le personnage de la mère dépassée et ravagée par le retour de sa plus jeune fille morte incarné par Anne Consigny dans la série Les Revenants.

Le filmage depuis l’avant d’une voiture d’une route sillonnant une forêt de sapins qui semble se refermer sur l’objectif n’est pas sans rappeler les plans anxiogènes d’Atom Egoyan dans De Beaux lendemains, où le paysage commande les destinées humaines voire les écrasent. Et, cerise sur ce mille-feuilles de références, l’apparition in fine de Catherine Robe-Grillet, veuve du pape du Nouveau Roman et maîtresse sado-masochiste qui semble avoir les traits crispés d’une maléfique vieille dame, possible gouvernante au masque déjà mortuaire hantant certains opus lynchiens.

Brando se développe à la lisère incertaine entre fantastique de série B, érotisme SM, poésie de corps malades crépusculaires, dans la veine d’un Kiyoshi Kurosawa, docu-fiction ouvrant sur l’inconscient, « unheimlich » ou inquiétante étrangeté du familier chère à Freud. Des citations cinéphiles à foison qui ne corsètent guère la réalisation.

Effigies adolescentes

Au Centre d’art contemporain, elle expose aussi 40 portraits, 2003-2008, des tirages couleurs qu’elle a réalisés selon un protocole toujours identique. Tête inclinée, attitude introvertie, visage perdu dans la contemplation d’un détail, ces poupées pré-adolescentes ou adolescentes semblent des simulacres automates tout droit sortis d’Elephant de Gus Van Sant ou d’une série photographique de Lise Sarfati (série La Vie nouvelle), mais en plus grunge et défait nimbé de la sidérante pâleur spectrale des visages.

Dans le texte de l’ouvrage accompagnant la publication de ces images, Pierre Dourthe écrit : « Gisèle Vienne a transporté sur le plan d’une exploration photographique le thème de l’interprétation du récit soit comme réel soit comme imaginaire, qui se trouve plus généralement au centre de son œuvre. » Sur le regard de la poupée adolescente, il relève que « c’est le regard d’un individu qi ne se résout pas… Il donne l’impression de faire l’économie de sa volonté, offrant sa tête de moraliste mutique, dans un isolement sans tragique. Nous sommes confrontés à une figure inachevée, affectant son détachement des contingences, et qui pousse à notre observation une violence intériorisée. »

Ces poupées rappellent l’intérêt de l’artiste pour les adolescents à la dérive, martyrisés aussi bien par les autres que par eux-mêmes. Adolescent-e-s impénétrables et cependant peu ménagé-e-s. Pour cela, plutôt que d’utiliser dans ses spectacles des acteurs uniquement elle s’est mise à imaginer puis fabriquer ces mannequins humanoïdes. A en croire Gisèle Vienne, c’est « d’abord la peur de la perte qui a motivé cette série et la manière dont j’anime ces poupées. » Elle ajoute : « ces photos rendent bien plus vivantes les personnages qu’habituellement les poupées de silicone qui sont d’ailleurs animées sur le plateau de plusieurs de mes créations par la lumière, la voix et la musique. J’ai effectivement simulé du mouvement notamment en cadrant de manière imparfaite les sujets. Le doublement mouvement d’incarnation et de désincarnation de ces objets est au centre de mon travail en utilisant plusieurs médiums, de la photo à la scène. »

La jeune femme les fabrique en collaboration avec sa mère et un ami. Elle se concentre sur les visages, les peintures et les costumes travaillant l’apparence de la poupée dont les visages ont été conçus à partir d’une réinterprétation de ceux d’enfants d’âges variés. D’une hauteur chacune de 1 mètre 50, elles semblent avoir douze ans de par la taille des costumes adaptée à cet âge. Même si certaines poupées sont dotées de visages plus juvéniles ou âgés. « C’est aussi pour moi une collection de paillons morts où l’on essaye de cristalliser le personnage de la Lolita imaginée par Lewis Carroll, Robe-Grillet ou Nabokov. A travers les Lolita masculines, on retrouve ce type de garçons qui se retrouve notamment dans la littérature de Dennis Cooper. On tourne ainsi autour de stéréotypes, ce qui explique la démultiplication d’un personnage. D’où l’essai d’attraper ce corps et ce visage que l’on ne parvient pas à fixer. Soit le pur produit d’un fantasme dépourvu

d’un contour précis. » Pour ce qui est des fillettes, elles sont davantage atemporelles. « Elles pourraient être du 21e siècle comme d’époques plus anciennes, notamment victoriennes avec pour l’une la reproduction exacte d’un costume dont Carroll habillait l’une de ses lolitas. »

« Kindertotenlieder » Photo Mathilde Dare.