Les massacres perpétrés par les généraux à l’encontre des moines et des civils birmans durant cet automne 2007 ont porté le pays sur le devant de la scène internationale. L’ouvrage d’Emma Larkin paru aux Editions Olizane contribue à comprendre les difficultés quotidiennes auxquelles se trouve confronté ce peuple, dominé par l’un des régimes les plus répressifs du monde.

A mi-chemin entre récit de voyage et évocation historique, le livre d’Emma Larkin se réfère aux cinq années que George Orwell a passées comme policier en Birmanie, et aux écrits que ce séjour peut lui avoir inspirés. Si Une histoire birmane évoque de manière évidente le pays qu’Orwell a connu, deux autres de ses oeuvres majeures semblent caractériser la Birmanie actuelle. La ferme des animaux et, surtout, 1984, frappent aujourd’hui par leur aspect visionnaire: la Birmanie des généraux, au dire même des Birmans, endure au quotidien les situations cauchemardesques imaginées voici plus d’un demi-siècle par le romancier britannique.

Emma Larkin parcourt les lieux où Orwell a vécu; elle se mêle à la population, interroge les gens de toute condition sociale, fait appel à leur mémoire. Qu’ils soient intellectuels, vendeurs de rue ou artistes, tous décrivent un régime totalitaire où surveillance et suspicion sont la règle, et où la liberté d’expression est violemment réprimée.

L’auteur rend aussi hommage à la résistance des Birmans qui, malgré les risques encourus, mènent des actions clandestines telles que la diffusion d’ouvrage d’auteurs emprisonnés, le décryptage de la censure dans la presse locale, ou la simple lecture de livres étrangers interdits.

Extrait:

« Le 30 mai 2003, peu de temps après mon départ de Birmanie, Aung San Suu Kyi disparut. Ce jour-là , juste après la tombée de la nuit, elle et quelque deux cents membres de la NLD avançaient en voiture et en moto sur une petite route peu fréquentée dans le nord de la Birmanie. Quatre ou cinq camions les suivaient à peu de distance. Sortant de l’obscurité, prise dans la lumière des phares de l’un des véhicules, se dessina la silhouette d’un moine en robe, au milieu de la route. Celui-ci s’approcha de la voiture où se trouvait Aung San Suu Kyi et lui demanda de s’arrêter, afin de parler aux quelques villageois qui s’étaient déplacés pour la rencontrer. Un garde du corps descendit du véhicule, et à ce moment-là des hommes brandissant des pieux en bambou aiguisés et des barres de fer se ruèrent hors des camions qui suivaient le convoi. Ils se mirent à fracasser les vitres des voitures, firent descendre les hommes de leurs motos avec brutalité et les tabassèrent. Les membres de la NLD n’étaient pas armés et bien incapables de se défendre. Des appels à l’aide fusaient de toute part et le sang éclaboussait la route. Aung San Suu Kyi fut aperçue une dernière fois assise dans sa voiture. La vitre arrière avait été brisée, et du sang maculait son visage et son chemisier. Le gouvernement publia un communiqué, affirmant que des membres de la NLD voyageant avec Aung San Suu Kyi avaient provoqué un groupe de jeunes partisans du gouvernement et qu’au cours de l’échauffourée, quatre personnes avaient été tuées et cinquante autres blessées. Selon cette information, Aung San Suu Kyi était gardée en un lieu sûr qui, pour sa sécurité, ne pouvait être divulgué. Etait-elle vivante? Blessée? Personne ne pouvait le dire. D’autres personnes avaient également disparu: une vingtaine de membres actifs de la NLD, et plus de cent personnes faisant partie du cortège, manquaient encore à l’appel. Au fil des semaines, je suivis les rapports confus et contradictoires qui filtraient hors de Birmanie. Dès le début de l’attaque, de nombreuses personnes s’étaient enfuies dans la jungle proche et, à distance, avaient assisté aux événements; ces gens n’avaient osé regagner leur domicile et s’étaient cachés dans des monastères, ou d’autres lieux sûrs à travers le pays. Certains se réfugièrent en Thaïlande, et dès ce moment-là , une tout autre version des événements commença à se révéler. Des témoins oculaires estimaient que quelque soixante-dix membres de la NLD avaient été battus à mort, et que plus d’une centaine d’autres avaient été arrêtés. Les attaquants étaient des membres de l’USDA, et comprenaient des soldats gouvernementaux en civil. On suppose que le régime a organisé l’attaque afin d’intimider Aung San Suu Kyi et les faire passer, elle et la NLD, pour des fauteurs de troubles déterminés à déstabiliser le pays. Cette mise en scène fournissait aussi aux généraux un prétexte pour faire disparaître Aung San Suu Kyi. Une semaine plus tard, un envoyé des Nations Unies arriva en Birmanie et obtint de la rencontrer. Il déclara qu’elle était en bonne santé, mais ne put révéler où elle se trouvait. Certains pensaient qu’elle était détenue dans les quartiers de haute sécurité à la prison d’Insein. Ce n’est que trois mois après l’attaque qu’elle fut ramenée à son domicile de Rangoun et, une fois de plus, assignée à résidence. »

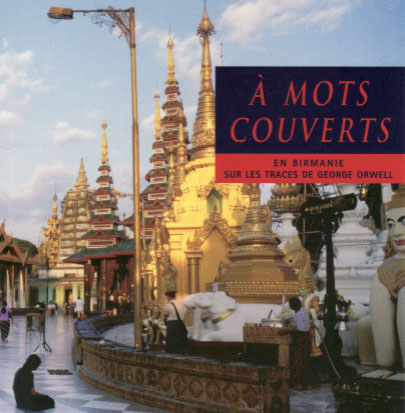

A mots couverts, en Birmanie sur les traces de George Orwell, de Emma Larkin Editions Olizane, Genève, 2007 — Collection Objectif Terre, 288 pages, prix : 34.00 CHF.